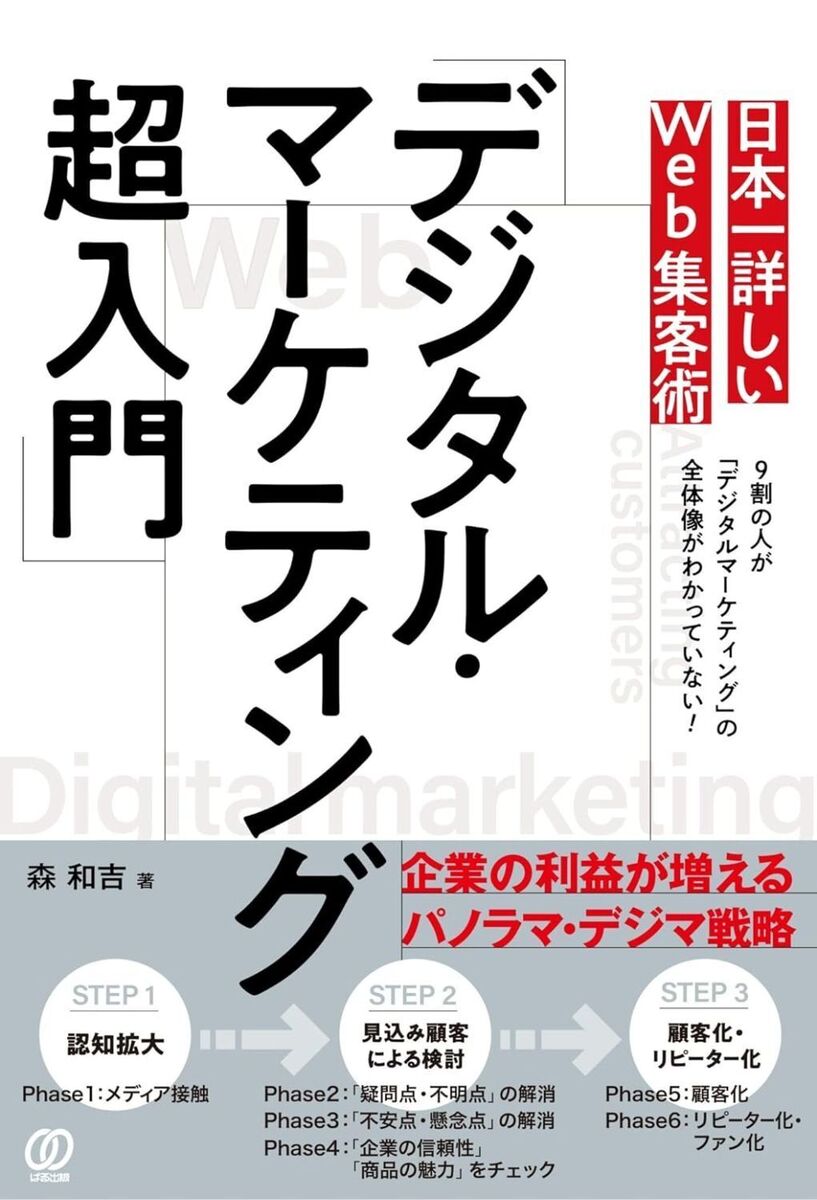

パノラマ・デジマ5原則とは何か?

「パノラマ・デジマ5原則」は、森和吉氏が長年の実践と検証を通じて体系化したデジタルマーケティングの成功法則です。この5つの原則は、どんな業種・規模の企業でも適用できる普遍的な法則として設計されています。多くの企業がデジタルマーケティングで失敗する理由は、個別の手法に注目しすぎて全体の流れを見失うことにあります。

5原則の特徴は、その実践しやすさにあります。高度な技術知識や大きな予算がなくても、正しい順序で実行すれば確実に成果が現れる仕組みになっています。実際に、この原則を導入した企業の多くが、3ヶ月以内に問い合わせ数の増加を実感し、6ヶ月後には売上の大幅な向上を達成しています。

原則の根底にあるのは、「顧客の心理的な変化プロセス」への深い理解です。人が商品やサービスを知ってから購入に至るまでの心理的な段階を細かく分析し、それぞれの段階で最適なアプローチを行うことで、自然な流れで顧客化を実現します。これは従来の押し売り的なマーケティングとは正反対のアプローチです。

さらに重要なのは、この5原則が相互に連携し合っていることです。単独で実行するよりも、5つすべてを組み合わせることで相乗効果が生まれ、劇的な成果向上につながります。多くの企業が見落としがちな「全体最適」の視点を提供しているのが、この原則の最大の価値といえるでしょう。

「強み」の明確化が成功の出発点

パノラマ・デジマ5原則の第1原則は「強みの明確化」です。これは単なる自社分析ではなく、競合他社との差別化ポイントを顧客目線で発見することを意味します。多くの企業が「うちには特別な強みがない」と考えがちですが、実際には必ず独自の価値が存在します。問題は、それを適切に言語化し、顧客に伝わる形で表現できていないことです。

強みの発見には、森氏が開発した「3C分析フレームワーク」が効果的です。Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から徹底的に分析することで、隠れた強みが浮き彫りになります。例えば、ある地方の小さな工務店では、「地元密着50年の信頼」という当たり前だと思っていた要素が、実は大手ハウスメーカーにはない大きな強みだったことが判明しました。

重要なのは、強みを「機能的価値」と「感情的価値」の両面から捉えることです。機能的価値とは、商品やサービスの具体的な性能や効果のこと。感情的価値とは、それを利用することで顧客が得られる安心感や満足感、ステータスなどの心理的な価値です。成功している企業は、この両方をバランスよく訴求しています。

また、強みの明確化は一度行えば終わりではありません。市場環境や競合状況の変化に応じて定期的に見直し、アップデートしていく必要があります。森氏は「強みは育てるもの」と表現し、継続的な改善と進化の重要性を説いています。この考え方が、長期的な競争優位性の構築につながるのです。

認知拡大と信頼構築の戦略的アプローチ

第2原則「認知拡大」と第3原則「信頼構築」は、密接に連携する重要な要素です。認知拡大とは、単に多くの人に知ってもらうことではなく、「理想的な顧客」に効率的にリーチすることを意味します。森氏は「1000人の無関心な人より、10人の関心の高い人」という考え方を重視し、質の高い認知獲得を推奨しています。

認知拡大の具体的な手法として、本書では「コンテンツマーケティング」の活用が詳しく解説されています。ブログ記事、SNS投稿、動画コンテンツなど、様々な形式のコンテンツを通じて、潜在顧客に価値ある情報を提供し続けることで、自然な形で認知度を高めていきます。重要なのは、売り込み色を排除し、純粋に役立つ情報を発信することです。

信頼構築の第3原則では、「専門性」「権威性」「信頼性」の3つの要素が重要とされています。専門性は、その分野における深い知識と経験を示すこと。権威性は、第三者からの評価や実績を通じて証明される信頼度。信頼性は、一貫した行動と透明性のある情報開示によって築かれる安心感です。これらの要素を戦略的に構築することで、顧客の心理的な障壁を取り除きます。

実際の成功事例として、ある税理士事務所では、毎週の税務に関するブログ記事の投稿(認知拡大)と、顧客の成功事例の紹介(信頼構築)を組み合わせることで、1年間で新規顧客数を3倍に増加させました。このように、第2・第3原則の連携により、効率的な顧客獲得が可能になります。

購買促進とリピーター化の仕組み作り

第4原則「購買促進」は、見込み顧客を実際の顧客に転換するための重要なプロセスです。ここで多くの企業が犯しがちな間違いは、強引な営業や過度な売り込みを行うことです。森氏が提唱するのは、「自然な購買意欲の醸成」というアプローチ。顧客が自ら「この商品・サービスが欲しい」と感じるような環境を整えることに重点を置いています。

購買促進の具体的な手法として、「段階的なオファー戦略」が効果的です。いきなり高額商品を提案するのではなく、まずは低価格または無料のサービスから始めて、徐々に関係性を深めていく方法です。例えば、コンサルティング会社であれば、無料相談→有料セミナー→個別コンサルティングという段階的なアプローチを取ることで、顧客の心理的ハードルを下げながら信頼関係を構築できます。

第5原則「リピーター化」は、一度獲得した顧客との長期的な関係構築を目指します。新規顧客獲得のコストは、既存顧客の維持コストの5倍から10倍かかるとされており、リピーター化は収益性向上の鍵となります。森氏は「顧客満足度を超えた顧客感動の創造」を重視し、期待を上回るサービス提供の重要性を説いています。

リピーター化の成功事例として、あるオンラインショップでは、購入後のフォローアップメールシステムを導入し、商品の使い方や関連情報を定期的に提供することで、リピート率を40%向上させました。また、顧客の誕生日や記念日に特別なオファーを送ることで、感情的なつながりを強化し、長期的な関係性を築いています。

5原則の相乗効果と実践のポイント

パノラマ・デジマ5原則の真の価値は、個別の原則ではなく、それらが組み合わさることで生まれる相乗効果にあります。森氏は「5原則は楽器のようなもの」と表現し、単独では美しい音を奏でることができても、オーケストラとして演奏することで初めて感動的な音楽が生まれると説明しています。

実践において最も重要なのは、「完璧を求めすぎない」ことです。多くの企業が、すべての原則を完璧に実行しようとして結果的に何も始められないという状況に陥ります。森氏は「60点でもいいから、まず始めること」の重要性を強調し、実行しながら改善していくアプローチを推奨しています。小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に精度を高めていけばよいのです。

また、5原則の実践には「継続性」が不可欠です。デジタルマーケティングは短期間で劇的な変化をもたらすものではなく、継続的な取り組みによって徐々に成果が現れるものです。森氏は「デジタルマーケティングは筋トレと同じ」と例え、毎日の小さな積み重ねが大きな成果につながることを説いています。